一本書不只是一本書

針對新媒體文化,我手上當作珍寶的一本經驗彙整的「原料之書」(source book),是 1999 年當年荷蘭組織 Virtueel Platform 由 Cathy Brickwood 領銜彙整與編輯的著作:《歐洲的新媒體文化》(New Media Culture in Europe)。因為文化實驗室(culture lab)的源頭脈絡與新媒體文化有相當大的重疊,所以在開始啟動計畫之初,這本滿滿是字的文字書就浮現在我腦海。

事實上,它不是一本書;就像新媒體與新媒體文化不只是一個浮光掠影的潮流、或者只是一種表演藝術形態而已。

除了一本印出來的厚重磚頭,當年拿回台灣還沒有任何出版單位願意出版(因為字實在太多了,沒有任何圖片、但卻充分體現了荷蘭的精簡效率溝通設計風格),當時同樣還出版了另外一本著作 Nettime Reader: Readme!,收錄了透過 email 信箱線上討論、當時叫做郵遞論壇(mailing list)現在已經較不流行的討論形式,nettime 「網路時代」這個知名西歐北美媒體菁英對話論壇,當中的精彩文章。

除了動態交換魚雁往返的討論文章,這本書的內容策劃頗為新穎。書中呈現的是一組西歐文化組織、運動團體透過網路串連交流的文化科技第一手體驗。裡面是一連串的網路社會運動的集結:「我們要頻寬!」(We Want Bandwidth)、「沒有人是非法的」(No One Is Illegal)、「跨越邊界」(Cross The Border,no border,<border = 0>)、「重新佔領街道!」(Reclaim The Street)、「幫助 B92 電台!」(HelpB92),還有當代藝術文件大展 DocumentaX 的藝術實踐與宣言「混雜工作空間」(Hybrid Workspace)與 「混雜媒體交誼廳」(Hybridmedia Lounge)。

它本身還是一個超過五百人參與的國際研討會。歐洲的文化組織,在阿姆斯特丹舉行的「戰術媒體研討會」(Tactical Media Conference):第三屆《下一個五分鐘》(Next 5 Minutes 3)中,聚集起來討論能否透過衛星通訊、廣播節目與網際網路等複合式資訊傳播科技,把歐洲給串連起來,建立「歐洲文化骨幹」(ECB, European Cultural Backbone),與「深邃歐洲」(Deep Europe)。只需要在西伯利亞租一個退役的蘇聯火箭發射基地,購買二手的衛星,就可以把文化打到天空上,把人們串連起來。(當年就已經國際知名的台灣藝術家鄭淑麗,就是參與了衛星電視台構想對話的紙老虎電視臺計畫)

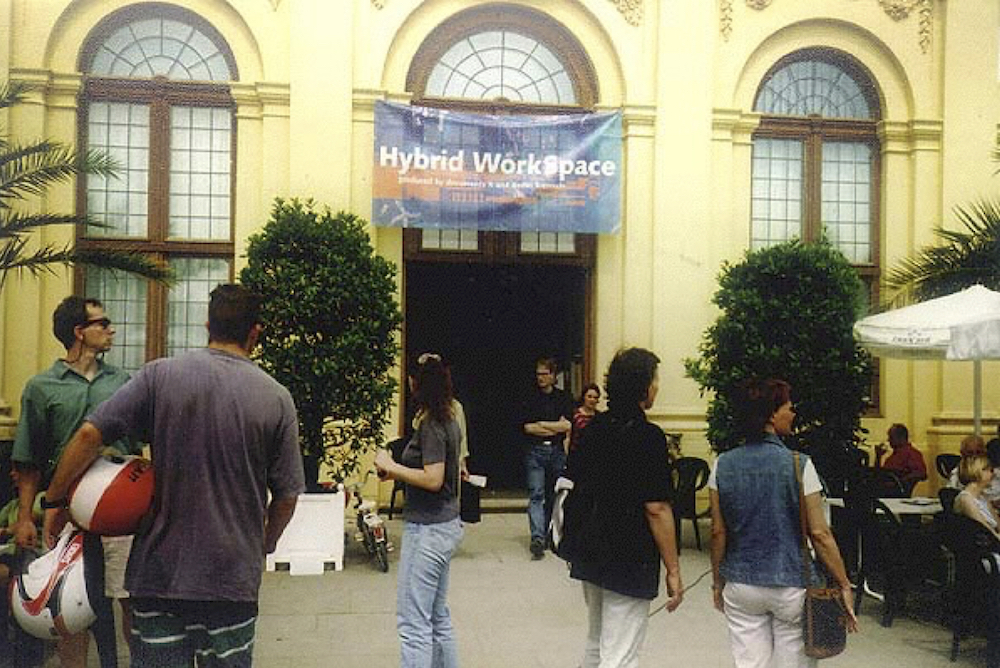

它更是一個當代藝術實踐與展覽、表演作品。1997 年在德國卡索舉辦的第十屆文件大展(Documenta X),策展人邀請 Geert Lovink 在文件展外的空間中,舉辦實體論壇與線上活動,打造一個 100 天邀請思想家、哲學家、政治家與藝術家對話的平行會議「混合媒體空間」 Hybrid Workspace。它就是一個混跡在展覽中、在大型藝術展覽、卡索文件展裡面的數位創新。

“….We are here at Documenta (1997), which is a very large art exhibition, and it was the choice of Documenta, Catherine David, and the new Berlin Biennale to make a space together where not art is exhibited, but which is a “workspace”. I mean… the name says it all! “

「…我們在第十屆文件展(Documenta X)這裡,非常大型的藝術展覽所在,而且這是文件展 Catherine David 與新的柏林雙年展的決定,打算一起創造一個空間,不是展出藝術,而是一個『工作空間』。我的意思是….這個名字說明了一切!」

Geert Lovink 當年在德國卡索第十屆文件大展(Documenta X)接受專訪。

當我們在 2018 年的今天,在台灣這個地球的一個獨特的角落,討論什麼是文化實驗室、檢視世界各地的不同特色案例與他們的獨特文化實踐時,我回想到底這一連串的探索與研究,究竟從哪裡開始的?

文化為何需要實驗?二十年後的此時此地,文化實驗是想要解決什麼樣的問題?

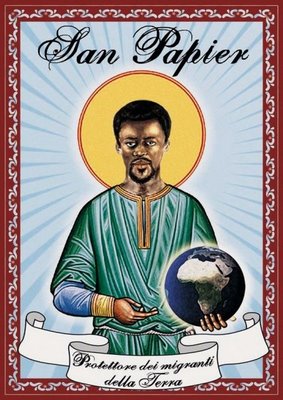

重新回想二十年前的情境,所謂的新媒體文化,其實是許多術語的同義詞:網路文化、網路(點)藝術(net.art)、數位文化等等,而他們都是九零年代全球蓬勃文化運動的產出與體現。跨國的藝術家與資訊文化工作者共同關心邊界與移民問題(德國 no one is illegal,法國 san papier,no paper,沒有文件,澳洲 boat people,波蘭與美國墨西哥的跨越邊界運動 no border),在各地如煙火般綻放在網路的星空中。透過一個剛誕生的新媒體,他們有機會把聲音串連起來,大到「有可能」可以讓財團、媒體界、學術界甚至政府、超政府組織(如歐盟、聯合國)聽見。

新媒體文化在技術的撞擊下,創造了一個巨大的文化想像與實驗空間。帶頭大哥們在長達五到十年的跨域交流、對話傾聽與合作串連之後,創造了一個又豐富、夾帶著厚實文化底蘊與在地網絡的巨大網絡。而文化實驗,作為一種「標配」功能、透過內部管線配置的實踐形式,從技術資源與社會撞擊中間誕生。

十年前藝術大學開始出現「跨領域」藝術的組織單元;除了已經浮現在藝術文化地平線上已有一段歷史的策展(curate,curator,curatorial)技藝之外,資訊傳播/溝通技術在過去二十年來的巨量進展,當代藝術作為一個組織文化社群聚落,早已跳脫出來原本狹隘的定義,對接到更多樣的社會群體。

我們今日的文化實驗室將怎麼看待自己?它將從何處開始闡述其自身的歷史?這只是一小群的藝術家,擅長挪用公共空間與社會流動的文化符碼,拼揍一些對整體社會的投射與聰明狡獪的類比指涉與象徵行動,還是它在中介現實的流動媒介裡反身性地拆解逐一接壤(engage,在維基洩密的美軍直升機影片中,甚至是駁火的意義)被脈絡形塑、同時又努力要掙脫束縛,企圖形塑對未來突破性的建構的文化科技行動?這對於今日的、十年後的我們來說,具有絕對迫切的重要意義。

這個意義,留待我們決定。

實驗什麼,與為什麼實驗

12/2 剛結束以「數位創新文化平台計畫」主持人身份,與生活美學基金會(Living Art Foundation)合作設計與策劃的系列活動:《台灣區塊鏈生態論壇》(Taiwan Blockchain Ecology Forum)。對於還不太理解區塊鏈的功能與意義的朋友,心中湧起的疑問會是,為什麼要談區塊鏈?對於已經知道風起雲湧、「對韮當割」「幣圈一天,人間十年」的金融投機浪潮的朋友,問題可能就變成為何要做這麼投機的作品與計畫?然而卻很少人能夠再往下探索,提出區塊鏈技術與文化藝術日常生活的描述性、或者甚至結構性問題。

區塊鏈,就像前面排得長長一整列的技術名詞、專業術語或黑話,如資料科學、大數據、物聯網、人工智慧 / 機器學習…等,乍看之下不過是另外一個譁眾取寵,讓人們投射想像的科技稻草人。懂得借力使力的老江湖,搞不好還可以藉著創造對立,塑造一個厭惡科技造神,逆勢上游、展翅高飛的文化深遠、創意無限的孤高景緻。更遑論在這一年來區塊鏈與比特幣一路下滑,眾人早已習慣暢論其泡沫起落,快速湧現與急遽破滅。這不禁讓人想問:舉例來說,為何還要碰區塊鏈?實驗什麼?為什麼要實驗?

實驗的重點是我們的日常生活,區塊鏈只是一套及手便利、有著較多人有機會一同參與與共構的技術框架,也因此在技術的生命週期觀點來說,最有可能持續較長久時間的一組具有能動性的工具。在無科技、或者是低慢科技時代(low tech, slow tech,and no tech:n5m3 會議中的主題口號),人們就已經熟稔論述與文字言論技術如何可以分析、批判、挑戰、挪改與形塑現實。運用各種及手工具來修整現實,這同時也是 1970 年代萌芽的自由軟體與開放源碼運動,最基本的實踐想像。

我們不是科技的拜物教(technology fetish)信眾。我們運用各種多重、多樣性、適性科技來反饋世界,調整日常生活。我們評估與測試、考驗各種技術,一如透過語言「測量水溝的寬度」。不是為什麼要實驗區塊鏈,而是為什麼不實驗區塊鏈?為何要讓無效、過期的科技宰制與壟斷社會生活場域,僅僅為了圖利積累了各種文化資本、愜意地周轉調度人際與知識資源的既得利益者?

只有透過對資源與機制的有計畫、系統性的擾動,才有機會看見那看不見的決定機制與層疊現實。文化與藝術才不會淪為僅僅是既有體制、透過各種偶然因素聚集在一起的後殖民政治系統的點綴娛樂、符碼行動。

內建了批判迴路的文化實驗,總是在思考著要連結什麼,以及為何存在著這樣的資源連結,以及下一步該如何連結。網路化(networking)是我們的文化實踐生產機制。

新媒體文化的分類與架構

我們仍然可以從《歐洲的新媒體文化》,這個將近二十年前的年輕阿姆斯特丹與網際網路對話果實中,獲得一些啟發。在它的章節目錄中,該書的編輯是這樣「對應」著新媒體文化的浪潮的,並想要用這本書來對新媒體文化提問與對話。

- 第一章:網路社會的文化(Manuel Castells)

- 第二章:藝術、創新與研究

- 文化實驗室(Michael Century)

- 邊緣效應(John Thackara)

- 賣出:買進 — 英國媒體文化中的藝術 vs. 設計(Lisa Haskel)

- 用畫素說故事(Andrew Caleya Chetty)

- 新媒體與創意姿態接觸(Sally Jane Norman)

- 一種新媒體實驗室模型:東歐中部文化與溝通的布達佩斯 C^3 中心(Adele Eisenstein)

- 傳播、藝術與科技的交界地帶:CAT 研究(Monika Fleischmann 與 Wolfgang Strauss)

- 數位建構主義:什麼是歐洲軟體?專訪 Lev Manovich(Geert Lovink,Ted Byfield編輯)

- 第三章:參與與公共領域

- 公共領域的常問問題集(FAQ)(Eric Kluitenberg)

- ARTEC 的工作:從此之後甜蜜生活?(Caroline Bassett)

- 人民溝通憲章(People’s Communication Charter):不培力與培力(Cees Hamelink)

- Apropos 藝術伺服器無限公司(Armin Medosch 與 Manu Luksch)

- 奧地利公共網路基地模式(Konrad Becker,David Hudson 翻譯)

- 歐洲文化骨幹(Marleen Stikker)

- 超越公共服務廣播(Mike Stubbs)

- Kiasma:一座數位時代的藝廊(Owen Kelly)

- 第四章:學習與教育

- 科技文化時代的藝術與設計教育(David Garcia)

- 教室裡的網際網路(Emilie Randoe 與 Lara Ankersmit,Cathy Brickwood 翻譯)

- 計算與新興數位媒體的影響:論荷蘭視覺藝術與設計的高等教育現況(Jules H.J.M. Van de Vijver)

- 年輕人與數位科技的多樣遭遇(Roz Hall)

- 從社區藝術到文化能力:FACT 合作計畫(Micz Flor)

- 第五章:從實踐到政策

- 歐洲的新媒體文化政策(Andreas Broeckmann)

- 阿姆斯特丹議程:加速歐洲媒體文化的新興實踐

- 「電子網路的文化」工作小組報告:網路連結創新的中心(Spyros Pappas 歐洲議會 DGX Director General)

- 蘇拉克藝術與工業憲章(Don Foresta 與 Jonathan Barton)

- 歐洲議會新科技與文化相關計畫(Cathy Brickwood)

- i^3 藝術家與’oeuvre de l’esprit’(Sally Jane Norman)

- 撒下種子:歐洲協會新科技、文化與合作工作小組報告(Luis Soares)

- 藝術與新科技的創新中心:歐洲數位文化的關鍵人物通訊錄(Robert Harauer 與 Paul Murschetz)

- 虛擬平台:新媒體的低地開拓模型?(Cathy Brickwood)

- 從實驗中描繪事物:支持電腦技術藝術活動的英國藝術協會(Bronac Ferran)

- 閃爍的提示符號:新媒體中心與再生(Clive Gillman)

- 新媒體作為都市發展的引擎:Huddersfield 創意城鎮計畫(Phil Wood)

- 數位葡萄牙(Luis Soares)

- 芬蘭的媒體文化:介面提升中的現代性與科技小裝置主義(Tapio Mäkelä)

- 與 Jonathan Peizer 的Email 對談:前東歐索羅斯網際網路計畫的全部細節(Geert Lovink)

- 來自 Net.Radio 世界首都 — 拉脫維亞 Riga 的 Net.Culture:Pit Schultz 與 Rasa Smit 的對談(Pit Schultz)

在1999年要回答新媒體文化的問題,要動員到這麼多的專家來攜手合作,方能初步描繪一個文化、藝術與科技相互激盪的初始浪潮現象。二十年後的文化實驗室問題,是否沿著這樣的脈絡,道路會更加清晰可見呢?

文化實驗室的歷史與思考

讓我們先借用二十年前的視角,檢視所謂的「文化實驗室」的章節內容。當時〈文化實驗室〉(Cultural Laboratories)是由在 Banff 藝術中心主持跨領域藝術計畫的加拿大藝術家與加拿大政府研發經理 Michael Century 所撰述;如今他在美國 RPI 學院藝術系擔任新媒體與音樂教授。

他的文章首先追溯 1970 年代最早的實驗室與藝術計畫的三大源頭,如 1966 年在紐約的 E.A.T. 計畫、同時間 MIT 匈牙利藝術家 Gyorgy Kepes 所創立的先進視覺研究中心(Centre for Advanced Visual Studies)提供了藝術家駐點與大學科學家合作的基地;以及在 1970 年代作曲家 Pierre Boulez 基於研究與創新的辯證構想,啟動了在巴黎的 I.R.C.A.M. 計畫 — Boulez 基於「包浩斯模式」建立音樂家與科學家互動合作的啟發工作。

根據作者的音樂與藝術家背景,所探究的這些早期典範如 I.R.C.A.M. 有著深刻的美學要求,彷彿建造了一個現代主義的聖殿,這讓他們與 1980、1990 年代所興起、更為大眾導向的媒體中心有所區隔。這些第二階段湧現的典型往往伴隨著藝術節、展覽、策展與電子藝術競賽一同舉行,既對公共治理與私人企業都更加開放,也讓更大規模的公眾有機會可以參與其中。例如 Ars Electronica 與 SIGGRAPH 這些非商業藝術展覽的成功,讓新興工業國家結合研究發展與公共教育,建立了一個個的持續運作的中心。

最明顯的案例是德國的 ZKM,與日本的 NTT ICC 中心他們的模式在 1990 年代相當活躍。德國哲學家與評論家 Florian Roetzer 分析「媒體中心」的浪潮時,他是這麼評論的:「….到處都有要蓋媒體中心的計畫,目的是要避免不要失去科技的『連結』」,誠哉斯言。對藝術與科技結合感到興趣,商業力量在這個時候進場,轉換這些藝術家進入設計者的軌道,城市中的日常生活的自動化也被加速。

進入到第三階段的當代工作室-實驗室,MIT Media Laboratory 媒體實驗室被視為是最主要的宣傳角色;然而在其研發的過程中缺乏了藝術實踐,成為主導力量的卻是工業集團所關心的應用研究。這裡的批判思考背後是1960年代社會學家、歷史學家與經濟學家反對從想法(ideas)經歷基礎科學、然後到應用科學的線性、機械模型的發展想像,取而代之的則是轉向了創新演化、互動的模型。

Michel Century 總結這段歷史敘事的想法:

「這個段落處理著範圍很寬廣的一系列創新歐洲活動與計畫;它們把藝術、科技發展與科學研究當中的創意過程給連結起來。簡要地說,我首先從歷史的角度,概述與詮釋了文化實驗室(本文作者註:到兩千年之前)的發展。這些「工作室-實驗室」將被視為一種混雜文化研究機構的「新類型/新文體」,在其中藝術家作為中介角色,媒介著科技設計與散佈的網絡(聚落)…..

(Michael Century, Cultural Laboratories, New Media Culture in Europe)

在國際間文化實驗室,或者按照 Michael Century 的用語「(藝術)工作室-實驗室」,其實是透過藝術家的經驗知識穿梭其中媒介與形塑的。在亞洲晚近的例子如 2009 年香港城市大學創意媒體學院請到 ZKM 創始主任的新媒體藝術家澳洲藝術家 Jeffrey Shaw 擔任院長,主持與規劃相關的新媒體師資陣容及課程。Jeffrey Shaw 與 Sarah Kenderdine 共同推動了如應用在敦煌研究的沈浸式媒體環境,累積了對數位文化遺產(digital cultural heritage)的研究與創作作品。這也改變了香港與中國在數位新媒體文化的國際潮流與發展角色。

回到新媒體文化

如果說「文化實驗室」在當時只是新媒體文化浪潮的其中一朵浪花,那麼其他的向度的風景又是什麼呢?這兩者之間的比例與落差,在今日看來又有什麼意義呢?

整本編輯作品包含了五個段落,分別是第一章界定全書調性的社會學家 Manuel Castells 在荷蘭設計學院的專題演講〈網路社會的文化〉;第二章〈藝術、創新與研究〉從不同角度處理創意、電腦資訊科技與文化藝術的「邂逅」;第三章〈參與與公共領域〉整理各種參與取徑的新公共領域思考與倡議;第四章〈學習與教育〉觸及教育體制與機制如何面對新的新媒體文化衝擊,第五章〈從實踐到政策〉各國的先驅者如何在地方、國家,與歐盟的層次框架下,思索新媒體文化的實踐意義、產業發展、政策建議,甚至對民主體制的思考。

其中第二章〈藝術、創新與研究〉收錄文章第一篇就是在處理文化實驗室的歷史回顧與加拿大個案意義。但是在1999年的當下,數位新媒體的全面性可能尚未展開,所以整個最傳統、具有歷史的接壤時刻就是學院裡的文化實驗室了。這讓我也聯想到在還沒有辦法高舉任何旗幟之前,無論是檢討人才資源、或者框定空間與活動參與能量,沿著學術機構來建置知識探索與操作機制,的確是最安全、與最可以想像的作法。

然而學院的優點同時也是缺點:學院內的人才的組織型態,無法如業界的待遇與空間讓真正的人才發揮,必須回到博士後、碩士助理這種具有古代階層權威的刻板上下關係、在教育體制內扭曲的薪資結構中來產出知識與創意產品;而加上學院內觀眾的類型限制,也讓新媒體文化進入到常民文化與日常生活的爆發潛力遭受限制。例如臉書就是一個哈佛的輟學生所發想與轉型而來,而各種直播影音產品、中國網路影音應用「快手」,或者現在風行的「抖音」,幾乎不可能從學院的文化中能夠誕生出來。

第二章的第二篇文章處理在歐盟的視野來審視創新實踐裡的「邊緣效應」(edge effects)— 生態學中認為在不同的生態區位交界處,也就是區位的邊緣,例如草原與森林生態系的交界處,最容易發生新的物種。作者把創新現象用「邊緣效應」的概念重新整理與展開檢視。除了檢視網絡當中的邊緣節點作為創新爆發潛勢所在,同時也在作為典範的 i3 (讀音讀成 eye-cube)中心計畫裡面關注 intelligent(智能)、information(情報)與 interface(介面)。

透過精彩的論述介入,作者成功地把邊緣轉變成為新知識、新產品/新服務的「商業模式熱點」,也帶進了工業發展的下一步資源部署安排。無論是相較於阿姆斯特丹舊城區,Schipol 機場作為一個「邊緣節點」,其複雜性與商業策略資源的部署安排,成功地轉變成商業創新的規劃領頭羊。而資訊軟體介面(interface),處在硬體、系統、使用者之間,也從這個論述角度成為最重要的戰略要衝,值得眾人投入資源創新與關注,如同 Waag 所推動的「國際瀏覽器日」(International Browser’s Day)活動,在歐盟中提升設計產業的地位,並呼應首篇第一章 Manuel Castells 的呼籲:今日藝術已經變成文化溝通的橋樑。

第三篇從英國媒體文化裡的「藝術」vs.「設計」對立,檢視純粹藝術與應用(藝術)設計的相對關係,如何在新媒體文化浪潮中面臨衝擊與改變。我們似乎不能夠過度天真地以為認真投入資源,發展文化藝術的文創商品服務,就會被商品化的資訊社會消費者所熱情買單;現實反而是完全獨立無涉的兩種團體、兩種組合,來分別收割政策與資源計畫投入的剩餘資源。作者這樣說:

附掛在「純粹(藝術)」與「應用(設計)」上的文化與經濟貨幣,他們之間的差異一直是歐洲文化當中持續的問題意識。當我們討論到創意與電腦(數位工具)之間的融合時,這個對立問題甚至變得更加尖銳。硬體與軟體都可以扮演工具、媒體與材料的角色,而且就像電視一樣,機器裝置自身提供了最立即的脈絡。生產所需要的科技過程與理解,促成了一種觀點:技能與專業比創意構想要更為著要,而且對許多藝術家來說,對一個有興趣關切自我反身性的、晚期現代主義者來說,這個說法是真的:所鑲嵌的物質特色與資訊社會的社會價值(而不是創意),提供了內容。在材料稀少、知識待價而沽的經濟系統中,藝術與設計的區隔將會發生什麼變化?這會持續下去嗎?這種差異很重要嗎?我們欲求這樣的差別嗎?

…. 並非實踐者自身希望持續這種藝術與設計之間的分界,而是他們不同的價值系統與機制基礎(institutional bases)— 無論你喜不喜歡他們 —- 提供了不同類型的機會。

第四篇〈用畫素說故事〉,作者整理了過去九年在 Nottingham 舉行的 NOW Festival 「當下藝術節」的經驗,指出了現實與虛擬兩種世界的對應情形,以及他們如何在新媒體文化中的運作關係與邏輯。並非是我們將傳統世界帶進了數位世界,而是認知到無論是誰踏進這樣的空間,都會帶進來他們自身所繼承的態度、規則,並且藉由這些「帶進來的違禁品」,試圖要阻斷(數位)世界。

第五篇〈新媒體與創意姿態接觸〉回顧了另外一個 Touch 藝術節的經驗,提到了螢幕、感測器、攝影機等技術如何組合,創造了一個新範疇的故事。新媒體藝術家要如何從不一樣的角度獲得新的體會。

第六篇〈一種新媒體實驗室模型:東歐中部文化與溝通的布達佩斯 C^3 中心〉,作者反思自身的組織經驗,認為「…唯一的真正有用的策略與戰術,是那些會增強在地表現形式與區辨藝術行動,這將會與個體一起、帶著特殊的意向性、操作過程與在超越限制的過程中近用,創造充滿活力的異質性能量場。而這我們也許會稱呼它:『媒介化』過程。」

第七篇文章〈傳播、藝術與科技的交界地帶:CAT 研究〉,作者 Monika Fleischmann 與 Wolfgang Strauss 認為「電腦繪圖與互動科技所帶出來的革命,顯示我們正在朝向口述-視覺文化的路上,並且越來越遠離一個以文字為基礎的文化。朝向一個記憶的文化前進,其中記憶將會作為一種在網際網路上的全球倉儲而存在著。….虛擬環境找到了他們自己的生存路徑,離開研究實驗室,走向傳統矗立不搖的公司。遲早他們將攻克公共空間。」這恰巧是二十年後、今日社交媒體時代的寫照。

第二章最後一篇文章〈數位建構主義:什麼是歐洲軟體?專訪 Lev Manovich〉中,《新媒體的語言》作者、俄籍加州大學洛杉磯分校藝術史家 Lev Manovich 教授在 Geert Lovink 專訪說:

「我想要看到一個設計是文藝復興介面、巴洛克介面,或者新古典介面。想像介面是由斯堪地那維爾設計師或義大利的工業設計師。或者一個由 Prada 所設計的介面!」

「….新前衛不再關心用新的方法看見、或者再現世界,但是卻以新的方式,透過存取與使用先前所累積的媒體。從這種角度來說,新媒體就是後媒體,或者超媒體:他只運用舊媒體就好像它的原始素材一樣。」

這八篇文章從各種角度來切入創意產業、文化內容,並且一直回到核心命題:藝術、創意與研究該如何共處,融合?其實當年的這些「藝術、創新與研究」議題與經驗的釐清,今日文化實驗室完全得一一面對這些挑戰!

今日的文化實驗室

今天的文化實驗室已經不再是專屬於學院的特殊形式:聲音技術創新、動畫、特效、新的互動現實如 VR AR 更各自走出不同的探索路徑,新的技術也不斷湧現,重新整合沈浸體驗的種種可能。人們先體會到的是業界的展示技術與產品風貌,然後開始想像其他的可能性。在技術發展後浮現的數位人文主軸,提供了思想上與設定上的深度,讓感官體驗撞擊現實同時打造人性的新形式、存在與溝通型態的新疆界。

例如在 VR 世界中創造溝通經驗的 The Story of US,Aaron Koblin 的 Within 公司製作,最近他們即將在 2019 年日舞影展(Sundance Festival)推出的新體驗是 Emergence (VR)),它的說明是這樣寫的:

進入一個開放世界環境,表現原始欲望來維繫你的個體認同,同時又是群眾的一部分。將展示超過 5000 種智能人類行為。這個威力強大的 VR 體驗透過先進繪圖技術才得以實現。

而今日浮現的社會創新主軸,則是首先捕捉到「在邊緣效應上部署創新」這樣的洞察;我們團隊今年在香港 PCC 合作主義平台聯盟大會〈合作松2〉的參賽團隊「剩食」與食物銀行的派送技術創新,以及司馬庫斯原住民部落的資源調度與管理系統,這些合作技術的創新,正是當年所探索的「邊緣效應」的具體體現。而唯有「增強在地表現形式,區辨藝術行動」,才有機會創造能夠接地氣、落地的新藝術表現潮流,釋放文化創作與民眾對話的力量。

純藝術與應用設計的二元對立,在今日的教育體制、文化藝術機構資源部署上,仍然是籠罩在傳統的 mindset 心智狀態之下,處處受到傳統思維的限制與制衡。我們目前仍僅僅試圖用「機器技術形式」來區分創新,尚未意識到工具創新的撞擊,最重要的改變是「新範疇」的湧現。在年復一年的展覽預算中,我們的博物館可曾倡議建構數位藝廊、線上與線下的互動裝置作為一個探索的新疆界?

數位互動平台、虛擬世界的建造台灣的藝術家們也並未缺席。除了數位政委唐鳳一直致力推廣如 HighFidelity 這樣的溝通體驗之外,從第二人生(Second Life)時代我們就曾經與倡議溝通人權的鄭南榕紀念館合作,把真實世界經驗串連到虛擬世界之中。這些摸索的努力,今日景美人權博物館裡面的 VR 劇作、強調支援多線敘事劇本架構的「人權劇本寫作松」,也是一種串接兩造世界的嘗試:我們在處理與運用那些「真實世界對虛擬世界的必然滲透」。

最終誠如 UCSD 加州大學聖地牙哥藝術史教授 Lev Manovich 所言,「舊媒體以原料素材的方式,被鑲嵌進新媒體的敘事架構之中」。這件事情這二十年來一直在持續進行之中。運用新媒體說故事的人們,與紀錄片工作者、攝影工作者、音樂及社區總體營造合作,探索新的故事可能,呈現在平板、手機等多種硬體設備上,融進博物館、藝廊甚至都市商業與社會人文地景之中,將變得越來越習以為常。我們時代的文化實驗室,也將帶頭指揮這樣的交響樂團,與世界和諧共生。

今日文化實驗室要實驗什麼?為何實驗?在追溯歐洲新媒體文化的歷史境遇之際,我們對應自己的發現,更加清晰未來的方向。